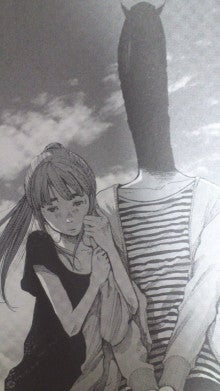

浅尾いにお原作『おやすみプンプン』のヒロインであり、悲しい人生を送る少女である。その最後は悲痛であり、しかし彼女自身の中では幸せであった。そしてひたすら彼女の存在が主人公プンプンを生かし、狂わせ、情を持たせる存在として作品に描かれていった。

彼女はリーダー的存在として目立つわけでもない。決して協調性があるわけでもない。ただ彼女の生きる存在こそが周りに影響を与える存在となっているのだ。私は「生きる存在の影響力」に魅了され、好きになっていった。

しかし、結局彼女はあっさりといなくなってしまった。そこで主人公の成長物語はいったん終了。ひとしきり主人公が悲しみに暮れた後は、新しい人生を歩むために前進していく、と同時に徐々に彼女の思い出も薄れていく・・・。

浦沢直樹の漫勉を見てから衝動でプンプン全巻を借り(2回目)読んでは憂鬱になりまた読んで憂鬱になることの繰り返しをしている。

物語は言ってしまえば結局みんなハッピーエンドになる結末である。多分そう解釈して間違いないはず。だけどもとてつもなく悔しい気持ちになる。なんでこうなったのかなーと。人死にすぎだなーと。

ただ2巡目にして少しずつ話が分かってきた。この物語は主に主人公の成長物語であるが、「主人公が過去に愛した思い出と、その後を綴った物語」というわけでなく、「主人公が成長する(大人になる)ためのきっかけとなった思い出の物語である」と解釈すべきことがわかった。(だめだ!語彙力がない!自分でもどう表してよいのかわからない!)

つまり主人公の最終的な視点は彼女亡きあとであり、最後の最後に大人になった主人公は彼女の願いを裏切ってしまったのである。

そして、もうひとつわかったことが、主人公視点で読んだ今、愛子ちゃんが好きなことに変わりはないが、性格はプンプン寄りであるということだ。。

特定の人に影響されやすく、気にしすぎ、ストーカー気質になる。中学高校時代でも色々なことがあった。(ここでいう色々は具体的には伏せるが恋愛関係ではないことだけ言っておく)しかし1分1秒逃さず考えていたことも、大学に入った今、どうでもよくなってしまった。今がそれなりに楽しいからである。もしかしたら今1分1秒逃さず考えていることだって今後どうでもよくなってしまうのかもしれない。

しかしその忘れることこそが生きる上で必要なのだと思う。死んだらそこで終わり。ただそれだけのことなのに、こと細かく描写されているおやすみプンプンを読んでしまうとやりきれない思いでいっぱいになり憂鬱になってしまうのである。

そしてそれがクセになってくるのだ。